彼之砒霜吾之蜜糖

夏至,是白昼最长的一天,离入伏的日子也越来越近。

在中国古代,人们把气温高于常年叫作“燠”,特别高的就叫作“恒燠”。《汉书·五行志》里,就有“燠则冬温,春夏不和”“燠时……夏则暑杀人,冬则物华宝”这样的说法。

“高温”就够恼人的了,要是再跟“潮湿”加在一起,那简直就是不折不扣的噩梦了。从今天的科学理念来说,高温高湿的环境当然对人体健康不利。所以现行的《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范(GB50736-2012)

》就把夏季的空调室内温度设定在26—28℃,湿度则不超过60%。古人虽然没法精确测量温度与湿度,但对此也有清楚的认识。太史公司马迁在《史记》里提到“南楚(指今天的湖南一带)”时就来了一句地图炮:“江南卑湿,丈夫早夭。”同样是在西汉时代成书的《淮南子》也来帮腔,“南方阳气之所积,暑湿居之。其人……早壮而夭”。

《淮南子》据说是西汉的淮南王刘安所作,他不但在书里这么写,向汉武帝也是这么说的。武帝打算兼并南越国(在今广东、广西及越南北部)时,刘安上书谏止,专门强调“南方暑湿,近夏瘅热……疾疠多作,兵未血刃而病死者什二三”。无独有偶,南北朝时期,南方高温潮湿的气候仍然是北朝臣子劝谏君主向南朝用兵的不二法门。北魏太和十八年(494)十二月,北魏孝文帝亲率大军三十万伐齐。战至次年三月,魏军虽有胜利,但战局未有起色。这时候尚书令陆睿就上表警告,“南土昏备,暑气郁蒸……沉雨炎阳,自成疠疫”。对于军中暴发瘟疫的恐惧,迫使孝文帝只能悻悻退兵。一直到唐代的中后期,白居易在《孟夏思渭村旧居寄舍弟》里还抱怨九江(今属江西)的“卑湿”。诗中“四月天炎燠”“瘴云稍含毒”两句,可以说是将“暑湿”对健康的坏处说得淋漓尽致了。

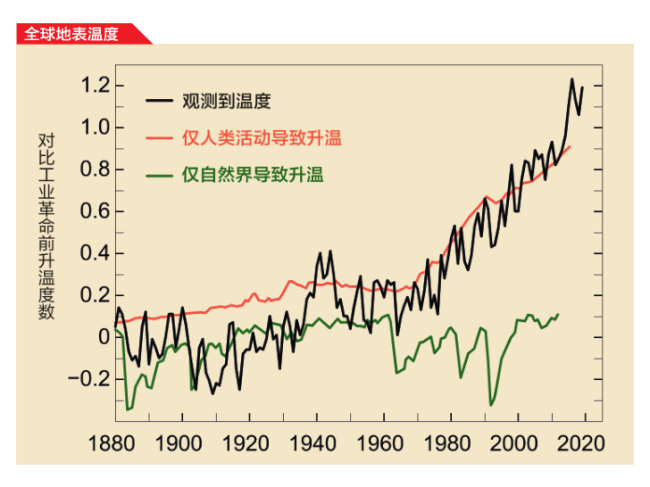

不过,有一句话叫作“彼之砒霜吾之蜜糖”。高于往常的温度固然有碍健康,却可能是农业的福音。农业与气候关系至为密切,气候变暖可以使农作物单位面积产量增大。以中国华北地区为例,在其他条件不变的情况下,年均温度每增加1℃,农作物可以增产10%左右。考虑到无论中外,前近代文明社会经济支柱都是农业。大约距今6000—5000年间中东的两河流域文明、尼罗河文明以及中国黄河—长江流域文明相继诞生,人类正是在“大暖期”的末期迈过了文明时代的门槛,这恐怕也不是偶然。

布拉塔利德遗迹,原为“红发”埃里克在10世纪末期建立在格陵兰岛的维京殖民地庄园。在埃里克生活的时代,格陵兰岛的气温要比今天高4℃左右,夏季还长满青嫩的植被,并且可以将柳木当作燃料,可以靠放牧牛羊维生

北京古代史上最热的一天

无论是福是祸,古人对于炎热天气的记载比起严寒为少。这大概也是因为“酷暑”不像“严寒”一样有着“结冰(0℃)这样一个相对明确的衡量标准的关系。当然,“少”不代表“没有”。譬如,《北齐书》记载,天保八年(557)“三月,大热,人或暍死。”《宋史》之中,也有绍兴五年(1135)“五月,大燠四十余日,草木焦槁,山石灼人,暍死者甚众”的记载。天气热到了有人中暑(“暍”)死亡的地步,气温之高自然是可想而知的。而在中国古代的诸多“高温日”里,清朝乾隆八年(1743)的夏天必须“拥有姓名”。

总的来说,受到“小冰期”的影响,清代是个寒冷的季节。这从柑橘种植区域的变化就看得出来。柑橘是一种典型的亚热带果树,持续的寒冷会导致柑橘枯槁。低温是限制柑橘向北扩展的决定性因素。今天,它在中国的种植北界在长江北岸的江苏如东县附近。从历史上看,直到明代中期,长江三角洲的柑橘种植还相当普遍。可是到了清代,气温降低导致柑橘北界南移。除了苏州府的东山、西山两个太湖湖心洲因为湖水的冬季热源效应得以幸免之外,太湖流域的柑橘种植业普遍趋于衰落。康熙九(1670),有人曾经把福建、广东出产的“佛手柑”引入江南,可惜由于柑橘畏寒,“鲜见有开花结实者”。不能开花结果,种植柑橘树自然失去了意义。

不过,进入18世纪之后,气温又开始升高,天气渐渐暖和起来,进入了“小冰期”中的相对温暖期。《清史稿·灾异志》记载,在康熙五十六年(1717)十月,宁津(今属山东德州)牡丹开花。农历十月显然已到初冬时节,牡丹花居然还能开放,可见当时的天气确实是比较暖和的。

气候既然渐渐变暖,不免出现极热的现象。乾隆八年(1743)夏天就是如此。这一年从阴历五月开始,华北出现了罕见的酷热。在山西浮山,“夏五月大热,道路行人多有毙”。在河北高邑,从农历五月廿八(7月19日)到六月初六日(7月26日),“薰热难当”。躲在墙壁的阴影处,仍旧“炎如火灼”,阳光直射之下,甚至“铅锡销化”。在天津,“五月苦热,土石皆焦,桅顶流金,人多热死。”7月21日,天津镇总兵官傅清曾有奏报,“……历年在津,从未经此酷暑……”

《松凉夏健图》轴,清,贺世魁,国画,纵183厘米,横80厘米,现藏故宫博物院。该画为宫廷画师描绘的道光在庭院内消夏的情景

与天津近在咫尺的京师(北京)自然也未能在这场热浪中幸免。就连乾隆年间的《浮山县志》在描述了本地的暑热景象后亦不忘加上一句,“京师更甚,浮人在京贸易者亦有热毙者”。当时身在北京的法国天主教传教士哥比(Gaubil)则在他寄往巴黎的目击报告里惊呼,“北京的老人称,从未见过像1743年7月这样的高温了”“7月13日以来炎热已难于忍受,而且许多穷人和胖人死去的景况引起了普遍的惊慌。这些人往往突然死去,尔后在路上、街道或室内被发现,许多基督徒为之祷告”“高官统计7月14日到25日北京近郊和城内已有11400人死于炎热。”

这时候的北京,究竟热到什么程度呢?从这年7月13日到25日,哥比神父在教堂住所内用气温表进行了温度观测并做了记录,这也是目前所发现的北京地区最早的气温实测资料。中国气象局国家气候中心古气候专家张德二根据其记录推算,从7月20日开始到25日,北京的最高气温连续6天超过40℃。其中7月25日的气温更是高达44.4℃!这个数字,已经超过北京在20世纪的极端气温记录——42.6℃(1942)和42.3℃(1999)。无怪乎《续东华录》里记载,六月丙辰(7月25日)这天,“京师威暑”。

光是异常高温已然够呛,“奉皇帝的命令,官吏们商议了救济民众的办法,在街上和城门发放药物”。偏偏北京7月20—25日连续6日晴天。高温本来就会加剧植物叶面的蒸腾失水,再加上持续无雨,无疑是旱灾的预兆。7月24日这天,为此感到不安的直隶总督高斌奏报,“数日以来,炎蒸溽暑,旱象已形,望云更迫……”

果不其然,1743年秋天到1744年春夏,华北平原暴发大面积旱灾。重灾州县正集中在直隶省东南部的天津、河间等府,河南北部的怀庆、开封等府,以及山东西北部的武定、济南等府。不幸中的万幸在于,当时清朝的国力正处于“康乾盛世”的巅峰,而灾区又密迩京畿,令朝廷无法视而不见。清廷先是向所有灾民发放1个月口粮(“普赈”),随后又进行了“大赈”与“加赈”,通算下来,接受赈粮的灾民189万余人最多可获得8个月的口粮。正是在“盛世”国力的支撑下,清朝总算有惊无险地渡过了起自乾隆八年这个有史可考的“最热夏天”的大旱灾。

话说回来,今天之所以能够确定1743年暑热的具体气温值,很大程度上还是要感谢哥比神父这位法国传教士。他所使用的测温仪器在中国历史上第一次使得“炎热”有了可以量化的标准。今天司空见惯的温度计在历史上其实也是个伟大的发明。

1590年前后,意大利科学家伽利略制造出了地球上第一只温度计。这只是一根一端敞口的玻璃管,另一端带有核桃大的玻璃泡。使用时先给玻璃泡加热,然后把玻璃管插入水中。随着温度的变化,玻璃管中的水面就会上下移动,根据移动的多少就可以判定温度的变化和温度的高低。一个多世纪之后,荷兰人华伦海特在1714年利用水银作为测量物质,制造出了更为精确的温度计。经过反复实验与核准,他把一定浓度的盐水凝固时的温度定为0℉,把纯水凝固时的温度定为32℉,把标准大气压下水沸腾的温度定为212℉,用℉代表华氏温度,这就是华氏温度计。

进入21世纪之后,世人对越来越频繁出现的极端高温更有了切身体会。看到气温计上35℃+的水银柱,许多人大概会想起一段据说是新加坡国父李光耀生前在接受采访时所说的话:“空调。空调对于我们来说是最重要的发明。也许是历史上最了不起的发明。空调的出现让热带的发展成了可能,改变了文明的本质。没有空调的话,只能在清早以前或者黄昏以后工作。”

他说得没错,何止是热带一隅,在夏天的酷暑里,“大家的命都是空调给的”。

(参考文献:葛全胜:《中国历朝气候变化》,(日)田家康:《气候文明史》,马德:《气候颠覆历史》,郑大玮:《寒潮与热浪》)

相关新闻

◎版权作品,未经中国文化报道网书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

Copyright 2015-2019. 中国文化报道网 www.cgia.cn All rights reserved.

违法和不良信息举报邮箱:jubao@cgia.cn

未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制